Adiós Ayacucho

(1990)

Narração de Julio Ortega, em versão teatral e direção de Miguel Rubio

Monólogo de Augusto Casafranca

Produção: Socorro Naveda

Coordenação Técnica: Alejandro Siles

Em “Adiós Ayacucho”, Alfonso Cánepa, agricultor ayacuchano, vítima da violência dos anos 80 no Peru, decide viajar de Ayacucho a Lima para pedir ao Presidente da República que o ajude a recuperar as partes perdidas de seu corpo que, segundo ele, seus agressores levaram à capital.

APONTAMENTOS SOBRE A CRIAÇÃO

Quando encontramos o “Adiós Ayacucho” de Julio Ortega, pensamos que nosso projeto não estaria completo se não fizéssemos referência a essa outra migração, que era a contínua peregrinagem, quase inútil, dos familiares dos camponeses desaparecidos que vinham a Lima pedir justiça. O conto de Ortega nos comoveu profundamente, condensando todo um momento em que as imagens da televisão e as primeiras páginas dos jornais nos saturavam com a descoberta macabra de tumbas clandestinas, produto das contínuas matanças da guerra suja.

No relato de Ortega, um camponês morto decide viajar a Lima para pedir ao Presidente que o ajude a procurar a parte de seus ossos que, possivelmente, seus assassinos levaram a Lima.

A primeira associação que tive com este texto foi o mito Incarri, que fala do corpo esquartejado do Inca que se recompõe sob a terra para renascer. Esse personagem, como um Incarri contemporâneo, não esperava a recomposição de seu corpo, mas decide ir à busca dos ossos que lhe faltam. Mas o texto, um conto escrito para ser lido, precisava de um tratamento para ser levado ao palco. O primeiro passo foi revsá-lo, separando tudo o que era estritamente literatura, o que descrevia e/ou se referia ao que o personagem pensava, privilegiando as ações, a travessia, o que o personagem fazia no presente. Também cortamos conversas extensas e partes do texto que achávamos que, no teatro, poderiam desviar a atenção do espectador. Esse tratamento foi feito pensando em uma versão para um único ator, o que também condicionou essa adaptação.

Uma vez definida a parte do texto sobre a qual trabalharíamos, Augusto recebeu sua primeira orientação: aprender o texto de cor e sem interpretação. Durante todo esse tempo de leituras e releituras, de repetições do texto, de reconhecimento, tínhamos uma sensação muito estranha, por ser algo novo; nenhum processo anterior do grupo, ao que me lembro, havia passado pelo aprendizado de um texto. Além de ser um texto longo para um único ator e sem saber ainda como seria a encenação.

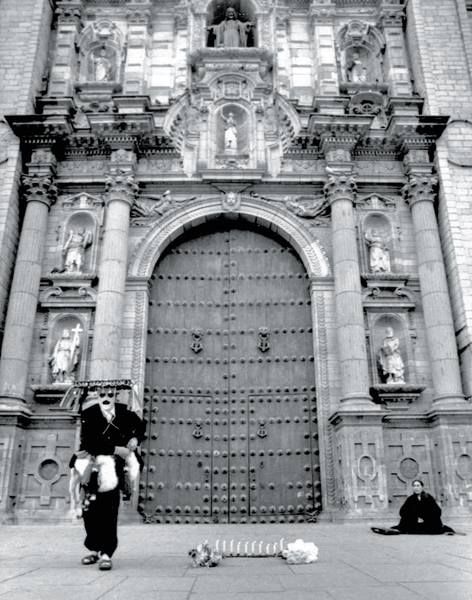

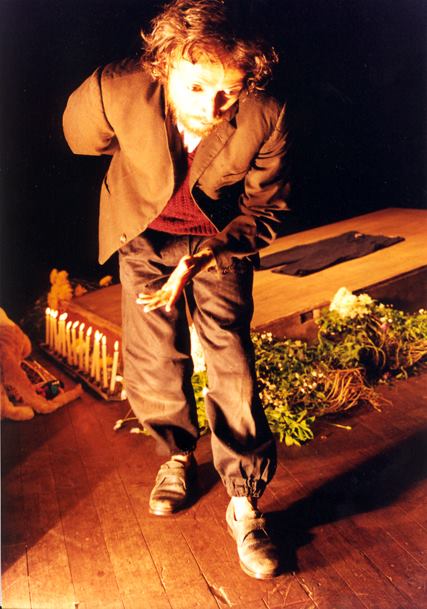

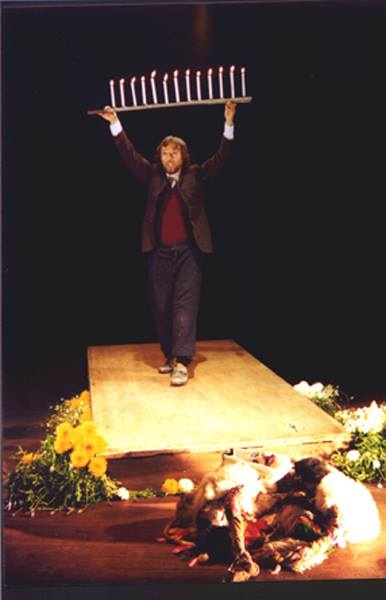

O segundo momento foi quando definimos o espaço cênico e o tratamento teatral: um ritual fúnebre onde as roupas de um desaparecido eram veladas de acordo com a tradição andina. Nesse espaço e situação, o texto deveria ser dito. Um problema a ser resolvido era o tratamento do personagem, um morto que conta sua história e, desde a primeira frase, diz quem é e quais são suas intenções: “ir a Lima recuperar seu…” Como corporificar um personagem que não tem corpo? Outro problema: o tom dramático contundente que o relato impõe, embora com muitos momentos de humor, aos quais não foi nada fácil nos entregarmos. Nossa leitura privilegiada foi o acento trágico do texto. Nisso, devo reconhecer a ajuda que tive ao contar o projeto a Oswaldo Dragún, que me disse: “Que coisa mais terrível, não pode haver nada pior, imagino que você fará isso com muito humor, senão, o que vai ser, não?” Isso nos estimulou a trabalhar com Augusto sobre o cômico andino presente em muitas danças, como o “chuto” que acompanha as comparsas de Chonguinada no Vale do Mantaro; o “llamichu” da Festa da Água de Puquio, o “Majta” cusquenho ou “Pablucha”, que sobe ao Coyllurity, enfim, muitos personagens. O que aconteceria se um deles contasse a história? Com essa pergunta, nos separamos para uma breve viagem de trabalho.

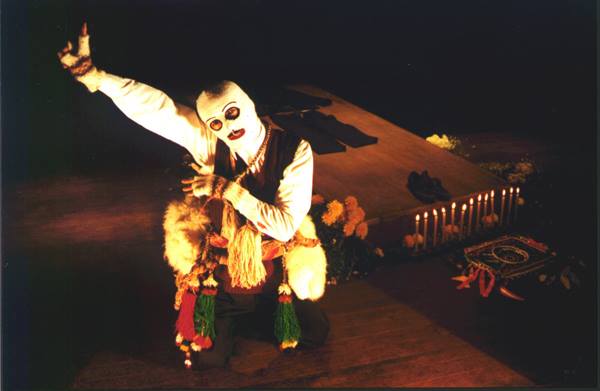

Quando retornei, Augusto me convidou para a sala e um “Qolla” de Paucartambo (Cusco) me contou o conto. Assim começou a proposta que mais tarde se transformaria na relação Qolla-Cánepa, no pacto que o Qolla faz com o espírito do morto Alfonso Cánepa para, através dele (o Qolla), saber o que aconteceu com Cánepa.

Essa relação enfrentou o problema do corpo do personagem ausente e o corpo do personagem visível. Ana me apoiou no trabalho corporal, propondo sequências de ações físicas para Augusto com os objetos, sem saber em que parte do relato essas ações se encaixariam e que, depois, eu as reescreveria com base no personagem e em situações concretas.

O trabalho corporal foi feito separadamente do trabalho com o texto, e a fusão de ambos ocorreu posteriormente. Do meu ponto de vista, ainda é possível influenciar essa dialética corpo-texto seguindo a proposta onde o corpo comenta, se antecipa, enfatiza, etc. De todo modo, a imagem verbal é tão forte que a imagem corporal precisava ser precisa e sugestiva.

(Miguel Rubio Zapata, 1990, trecho)